|

|

|

|

|

Gracia en abundancia para el mayor de los pecadores |

||

|

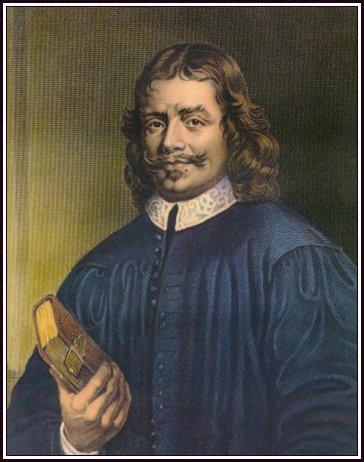

JUAN BUNYAN |

Al contaros la forma en que Dios con tanta misericordia obró sobre mi alma, no estará de más, creo, deciros en primer lugar algo de mi pasado y de la forma en que fui criado; porque con ello se hará más evidente la bondad de Dios hacia mí.

Procedo de una familia de condición de vida muy humilde. La casa de mi padre era una de las más despreciadas entre todas las familias de aquellos alrededores. Así que no puedo blasonar de sangre noble o de alcurnia, como hacen muchos. Pero, incluso así, alabo el nombre de Dios, porque fue de este fondo que me llamó a participar de la gracia y vida que hay en Cristo.

A pesar de la pobreza de mis padres, Dios se agrado de poner en su corazón el que yo fuera a la escuela para aprender a leer y escribir. Aprendí más o menos como hicieron los otros niños de familias pobres, aunque tengo que confesar para vergüenza mía que pronto perdí lo que había aprendido, mucho antes de que el Señor hiciera en mi su obra de gracia para la conversión de mi alma.

Durante los años que viví sin Dios, seguí a lo largo del curso del mundo, el espíritu «que ahora actúa en los hijos de desobediencia» (Efesios 2:2). Me deleitaba en que el demonio me retuviera cautivo a su voluntad (2 Timoteo 2:26), habiéndome cubierto de toda injusticia, que operaba con tanta fuerza en mí, que apenas había quien me igualara en maldecir, jurar, mentir y blasfemar el santo nombre de Dios.

Estaba tan arraigado en estas cosas que pasaron a ser para mí como una segunda naturaleza. Esto ofendió tanto al Señor que incluso en mi infancia El me envió pavorosos sueños y visiones Porque, con frecuencia, después de haber pasado un día en el pecado, era afligido en gran manera, cuando dormía, por el sentimiento de la presencia del demonio y espíritus malignos, que, según pensaba yo entonces, trataba de llevárseme con ellos, y yo no podía librarme.

Fue durante estos años que yo estaba gran-demente turbado por ideas sobre los horrorosos tormentos del fuego del infierno. Y temía que mi destino se hallaba entre aquellos diablos y monstruos infernales que están atados con cadenas y argollas de oscuridad, esperando el juicio.

Cuando era un niño de unos nueve o diez años, estas cosas desazonaban mi alma, hasta el punto que incluso en medio de muchos juegos y otras actividades de niños, y entre el recreo con mis amigos despreocupados, yo me hallaba muy deprimido y afligido en mi mente, por estos pensamientos; con todo y o no podía desprender-me de mis pecados. Estaba tan abrumado por la desesperación de que no vería nunca el cielo, que muchas veces deseaba que, o bien no hubiera infierno, o que silo había, yo pudiera ser un diablo, porque suponía que sería mucho mejor el atormentar a otros que el ser uno mismo sometido a tormento.

Después de un tiempo cesaron estos terribles sueños, y pronto los olvidé, pues mis vicios y placeres pronto borraron la memoria de ellos, como si nunca hubieran existido. Y entonces, con más deseos que nunca, di rienda suelta a mi concupiscencia y me regodeaba en toda clase de transgresiones contra la ley de Dios; de tal modo que era el cabecilla de toda especie de vicio e impiedad, hasta el tiempo en que me casé. Pero si no hubiera sido por un milagro de la gracia, no sólo hubiera perecido de un golpe de la justicia eterna, sino que hubiera quedado como vergüenza y ludibrio ante la faz de todo el mundo.

Durante estos tiempos, el pensar en Dios me era muy desagradable. No podía tolerar estos pensamientos yo mismo, ni podía aguantar que otros los tuvieran; y siempre que alguien leía libros cristianos, yo pensaba que el tal era como si se hallara en una cárcel. Entonces yo decía a Dios: «Apártate de [mí], porque no quiero conocer tus caminos» (Job 21:14). Durante estos tiempos yo estaba desprovisto de todo lo que fuera bueno. El cielo y el infierno se hallaban ambos fuera del alcance de mi vista y de mi mente; en cuanto a ser salvo o perderme, no me importaba un comino. ¡Oh, Señor, Tú conoces mi vida y lo que eran mis caminos no están escondidos de Ti!

Y con todo, qué bien recuerdo que aunque pecaba con el mayor placer y deleite, si vela a alguien que decía ser cristiano que hiciera algo malo, me hacía temblar el espíritu. Recuerdo, de un modo especial, cuando yo me hallaba más sumido en todo esto, que oí a alguien que decía ser religioso, que estaba maldiciendo; esto hundió mi espíritu en el mayor abatimiento, y me hizo sangrar el corazón.

Pero Dios no me había abandonado por completo, sino que me iba a la zaga. Durante este tiempo no me hacía sentir lo malvado que era, pero envió varios de sus juicios templados con misericordia. Una vez caí en una zanja y por poco muero ahogado. Otra vez zozobré en un bote en el río Bedford, pero su misericordia me salvó. Y aun otra vez, yendo por el campo, con mis amigos, vimos una víbora que se arrastraba por el camino, y le di con un palo en la cabeza. Cuando se quedó atontada la forcé a abrir la boca con el p alo y le saqué el aguijón con los dedos. no hubiera sido por la misericordia de Dios esto podría haber sido causa de un abrupto fin a mis locuras.

Sucedió otra cosa sobre la cual he pensado muchas veces con agradecimiento. Cuando yo era soldado me enviaron junto con otros a cierto lugar para que hiciera guardia; pero cuando yo estaba dispuesto a ir, otro solicitó ir en mi lugar: mientras este otro estaba haciendo de centinela en su puesto, le dio una bala de mosquete en la cabeza y cayó muerto.

Esto, como he dicho, fueron algunos de los juicios y actos de misericordia de Dios. Pero ninguna de estas cosas despertó mi alma a la justicia, de modo que seguí pecando y aún me hice más rebelde contra Dios y descuidado respecto a mi salvación.

Poco después de mi boda, y por providencia de Dios, mi esposa tenía un hermano y una madre que eran personas piadosas. Al tiempo de mi casamiento, mi esposa y yo éramos tan pobres que ni aun poseíamos a os o cucharas u otros utensilios de la casa. Pero ella tenía dos libros, El camino claro del hombre al cielo y La práctica de la piedad, que su padre le habla dejado a ella al morir. Yo leía estos libros algunas veces, y encontré en ellos cosas que me gustaron, aunque no me redarguyeron de pecado. Ella me contaba con frecuencia lo piadoso que era su padre, y como la reñía y castigaba por lo malo, tanto en su propia casa como en la de los vecinos, y lo estricto y santo de su vida, siempre, tanto de palabra como de hecho.

De modo que estos libros, aunque no llegaron a despertar mi corazón respecto a mi triste y pecaminoso estado, me hicieron entrar deseos de reformar mi vida de vicio, y empecé a adaptarme a la religión circundante. Iba a la iglesia dos veces cada domingo, y aunque cuando estaba allí me portaba muy devotamente, hablando y cantando como hacían los demás, con todo, seguía con mi vida malvada. Y estaba tan lleno de superstición que tenía gran devoción a todo lo que pertenecía a la iglesia: el ministro, el escribiente, los vestidos, el servicio, todo. Yo consideraba santas todas las cosas que había en la iglesia y creía que el ministro y los escribientes debían ser especialmente felices y bienaventurados porque eran siervos, según yo creía, de Dios. Este sentimiento fue haciéndose tan firme en ml que cuando yo veía a un sacerdote, no importa lo sórdida o depravada que fuera su vida, me inclinaba en el espíritu haciéndole reverencia. Sentía como si por el gran amor en que los tenía -pues suponía que eran los ministros de Dio- podría postrarme a sus pies. Su nombre, sus vestidos y su obra me fascinaba y me hechizaba.

Después de un tiempo en que pensaba todas estas cosas, me vino otra idea a la mente, y era la de si descendíamos de los israelitas. Yo había hallado en las Escrituras que los israelitas eran un pueblo especial para Dios, y por ello pensaba que si perteneciera a esta raza mi alma sería verdaderamente feliz. Anhelaba saber la res-puesta a esta pregunta, pero no se me ocurría la forma en que pudiera averiguarlo. Al fin se lo pregunté a mi padre, y me dijo que no, que no veníamos de los israelitas. Con ello mi espíritu decayó otra vez, y así permaneció. Todo estaba sucediendo cuando yo ni aún me daba cuenta del peligro y maldad del pecado. Nunca consideré que el pecado iba a condenarme, no importa la religión que siguiera, a menos que hallara a Cristo. Nunca pensé tan sólo sobre si esta Persona existía o no. Y de esta manera, el hombre yerra a ciegas, porque no sabe por dónde ir a la ciudad de Dios(Eclesiastés 10:15).

Pero un día sucedió que, entre los varios sermones, nuestro párroco predicó sobre el tema: «El día del Señor», y sobre lo malo que era quebrantarlo, fuera con trabajo o con juegos o de cualquier otra forma. La conciencia empezó a aguijonearme, y pensé que este sermón él lo había predicado a propósito, para mostrarme mi mal camino. Esta fue la primera vez que recuerdo en que me sentí culpable y agobiado, por lo menos en aquel momento, y cuando fui a casa al terminar el sermón me hallaba en una profunda depresión de espíritu.

Durante un poco esto me amargó todos los placeres acostumbrados, pero no duró mucho rato. Antes de la comida, una buena comida, las preocupaciones habían desaparecido de mi mente, y el corazón volvía a seguir su curso acostumbrado. ¡Oh, cuán contento estaba de haber podido apagar el fuego, para poder pecar más sin tener que preocuparme. Después de la comida eché el sermón de mi mente y volví con gran deleite a mis juegos y diversiones usuales los domingos por la tarde.

Pero aquel mismo día, yo estaba en medio de un juego de «gato» y había dado un golpe, y estaba a punto de dar el segundo, cuando una voz salió del cielo y me penetró en el alma y dijo:

«¿Quieres dejar tus pecados e ir al cielo o seguir pecando e ir al infierno?»

Me quedé en gran manera sorprendido, y dejando el juego de «gato» dirigí mi mirada al cielo. Me pareció que casi podía ver al Señor Jesús mirándome desde arriba con desagrado, como si me estuviera amenazando con algún terrible castigo por todas mis prácticas impías.

Apenas me había entrado esta idea en la mente cuando de repente esta conclusión se aferró a mi espíritu (pues mis pecados estaban de repente otra vez delante de ml): que habla sido un pecador tan grande que ahora ya era demasiado tarde para pensar en ir al cielo; porque Cristo no me perdonaría, ni perdonaría mis transgresiones. Entonces, mientras estaba pensando esto y temiendo que fuera verdad, sentí que mi corazón se hundía en el desespero y llegué a la conclusión de que era demasiado tarde; y así decidí que lo mismo daba seguir pecando. Decidí que sería un desgraciado si dejaba mis pecados y un desgraciado silos seguía; y si había de condenarme, después de todo, lo mismo daba condenarme por pocos pecados como por muchos.

Y así estaba en medio del juego, y delante de todos los otros, pero sin decirles nada. Una vez hube decidido esto me lancé otra vez al deporte; y recuerdo muy bien que el desespero se apoderó de mi alma y quedé persuadido de que nunca más podría ser feliz, excepto por la felicidad que pudiera sacar de mi pecado. El cielo estaba fu era de mi alcance -podía dejar de pensar en él-, por lo que sentí un creciente anhelo de llenarme a rebosar de pecado y gustar la dulzura del mismo. Procuré apresurarme a henchir mi vientre de sus manjares delicados, temiendo morir antes de satisfacer mis deseos, ya que esto era lo que más temía. Esto no me lo invento. Estos eran realmente mis deseos y los quería con todo mi corazón. Que el Señor en su misericordia inescrutable me perdone mis transgresiones. Mucho me temo que esta tentación del diablo es más común entre las pobres criaturas de lo que muchos se dan cuenta. Han llegado a la conclusión de que no hay esperanza para ellos porque han amado el pecado; por tanto «han de ir tras él» (Jeremías 2:25; 18:12).

Por ello fui tras el pecado, pero estaba desazonado, porque nunca parecía satisfacerme. Esto duró más o menos un mes. Entonces, un día, estando unto a la ventana delantera de un vecino, maldiciendo y jurando como tenía por costumbre, la mujer del vecino estaba dentro y me oyó. Aunque era una mujer suelta e impía, protestó de que yo jurara de aquella manera. Me dijo que ella, por dentro, estaba temblando al oírme. Que yo era el hombre más perverso y blasfemo que ella había conocido en toda su vida, y que al comportarme así descaminaba a toda la juventud del pueblo si se juntaban conmigo.

Esta reprimenda me dejó sin palabra y en secreto me dejó avergonzado. Allí me quedé con la cabeza gacha y deseando ser un niño pequeño y que mi padre me enseñara a hablar, sin este lenguaje desastrado. Pensé, estoy tan acostumbrado a él ahora, que es inútil intentar reformarme, porque nunca lo conseguiré. Pero -aunque no sé cómo sucedió a partir de entonces dejé de jurar, hasta el punto que yo mismo me asombraba de verlo. Cuando previamente soltaba una mala palabra antes de lo que iba a decir y otra después, ahora sin jurar, podía hablar mejor y de modo más agradable que antes. Pero en todo este tiempo no conocía a Jesucristo, ni abandoné mis juegos ni recreos.

Poco después de esto entré en compañía con un hombre que se decía ser cristiano. Este hombre hablaba de buena gana de las Escrituras y de cosas religiosas. Me gustaba lo que decía, y fui a buscar mi Biblia, hallé mucho placer leyéndola, especialmente parte histórica. Por lo que se refiere a las cartas de Pablo y otras partes de la Escritura como éstas, no podía entenderlas en lo más mínimo. Era ignorante de mi propia naturaleza y no conocía el deseo y la capacidad de Jesucristo para salvarnos.

De modo que empecé una reforma externa, tanto en mi habla como en mi conducta, y decidí procurar guardar los Diez Mandamientos, con miras a ir al cielo. Procuré hacerlo tanto como pude, y en aquellos tiempos estaba muy satisfecho de mí mismo. Pero, de vez en cuando, los quebrantaba, y esto hostigaba mi conciencia hasta el punto que apenas podía dormir. Luego me arrepentía y decía que lo sentía y prometía a Dios que seria mejor en adelante, y volvía a obtener a esperanza, porque pensaba en aquellos días que yo era agradable a Dios tanto como podía serlo cualquier otro hombre en Inglaterra.

Seguí así durante un año, y en todo este tiempo nuestros vecinos me tenían por muy piadoso y se maravillaban del gran cambio en mi-vida y mis actos. De veras, éste había sido un gran cambio, aunque yo no conocía a Cristo, ni su gracia, fe o esperanza; pero, tal como luego me he dado cuenta, si hubiera muerto entonces, mi situación habría sido espantosa.

Tal como decía, mis vecinos se asombraban de esta gran conversión de un blasfemo rebelde a un hombre de vida sobria y moral. Así que ahora empezaron a alabarme y a hablar bien de mí, en mi propia cara y detrás de mí. Ahora era un hombre honrado. Y cuán contento estaba cuando les oía decir estas cosas de mí, a pesar de que no era sino un pobre hipócrita con un barniz encima. Yo estaba orgulloso de mi piedad, y en realidad hacía todo lo que podía para que hablaran bien de mí. Y esto continuó un año o algo más.

He de decir ahora que para este tiempo me deleitaba mucho tañendo las campanas, en el campanario, pero mi conciencia tierna y me vino el pensamiento de dejar de hacerlo. Yo trataba de forzarme a dejarlo; pero mi mente lo deseaba, y así me iba a la aguja del campanario y miraba las campanas cuando tocaban, pero yo no me atrevía a tirar de las cuerdas. Yo mismo pensé que no debía hacer ni esto. Y empecé a pensar. ¿Qué pasaría si cayera una de las campanas? Por lo que me quedaba debajo de la viga central que cruzaba la estancia, debajo de las campanas, considerando que allí estaba seguro. Pero luego pensé: ¿Qué pasa si cae la campana al voltear y da contra la pared, rebota luego y me pilla, de todas maneras. Al pensar esto decidí quedarme a la puerta de entrada y así, caso de caer una campana, podía dar un salto detrás del muro y no me pasaría nada.

Después de esto iba a ver cómo tocaban, pero luego me vino la idea: ¿Qué pasa si cae la misma aguja entera? Esto me hizo temblar y ya no me atrevía a estar ni aun a la puerta, sino que ni me acercaba por temor que el mismo campanario se me cayera a la cabeza.

Otra cosa fue el baile. Tardé todo un año antes de poder dejar esto. Finalmente lo conseguí. Pero durante todo este tiempo, cuando pensaba que estaba guardando este mandamiento o el otro, o cuando hacía algo bueno, tenía el sentimiento placentero de que ahora Dios estaba complacido conmigo; y no creía que hubiera nadie en toda Inglaterra que pudiera agradar a Dios más que yo.

Pero, miserable de ml, que en todos estos años yo no conocía aún a Jesucristo y estaba es-forzándome por establecer mi propia justificación, y habría perecido sino hubiera tenido Dios misericordia de mí.

Entonces, un día, por providencia de Dios, hice un viaje a Bedford, por cosa del trabajo; y en una de las calles de la ciudad llegué a un punto en que había tres o cuatro mujeres sentadas a la puerta, tomando el sol, y hablando de las cosas de Dios. Como ahora estaba dispuesto a escuchar esta conversación, me acerqué para oír lo que decían en aquel entonces yo tenía mucha labia para hablar de las cosas de religión, pero lo que decían se me escapó. Hablaban de un nuevo nacimiento, de la obra de Dios en sus corazones, y de que ahora estaban seguras de que hablan nacido como pecadoras sin salvación posible. Hablaban de la manera en que Dios había visitado sus almas con su amor en el Señor Jesús, y comentaban sobre las palabras y promesas en particular que las habían ayudado y confortado y sostenido en contra de las tentaciones del diablo. Lo que es más, hablaban de algunas tentaciones en particular que habían tenido de parte de Satán y se decían la una a la otra, cómo Dios las había ayudado.

Hablaban también de su corazón duro y de su incredulidad y sus bondades. Me pareció a mí que hablaban con tal deleite de la Biblia, y tenían tanta gracia en todo lo que decían, que ellas habían encontrado una especie de mundo distinto; que eran personas que no se podían comparar con los otros (Números 23:9).

Y mi corazón empezó a temblar, porque vi que todas mis ideas sobre religión y la salvación nunca habían tocado la cuestión del nuevo nacimiento. Empecé a darme cuenta que no sabia nada del consuelo y la promesa que esto podía dar, ni de lo engañoso y traicionero de mi perverso corazón. En cuanto a mis pensamientos malos secretos, ni tan sólo me había fijado en ellos; ni aun reconocía las tentaciones de Satán, y mucho menos tenía idea de cómo se podían resistir.

Después de haber escuchado bastante, y pensado sobre lo que estaban diciendo, me marché y seguí mi camino. Mi corazón estaba todavía con ellas, y se hallaba en gran manera afectado por sus palabras, porque había quedado convencido por ellas que yo no tenía lo que podía hacerme un hombre verdaderamente piadoso, y tenía el convencimiento que los que eran verdaderamente piadosos eran también felices y bienaventurados.

Así que tomé la decisión de ir allá y frecuentar la compañía de aquella pobre gente, porque no podía estar alejado de ellos; y cuanto más estaba con ellos, más comprendí la gravedad de mi condición. Recuerdo todavía claramente que había dos cosas que estaban sucediendo en mí, que me tenían muy sorprendido, especialmente, cuando consideraba lo ciego, ignorante e impío que habla sido antes. La primera de estas dos cosas era una gran ternura hacia los que me habían convencí de que todo lo que ellos me decían de la Biblia era verdad; lo otro, que mi mente iba revolviendo las cosas que me habían dicho y todas las otras cosas buenas que había oído o sobre las que habla leído.

Ahora mi mente era como una sanguijuela, succionando en una vena y repleta de sangre, pero todavía diciendo: «¡Dame! Dame!» (Proverbios 30:15). Estaba tan fija en la eternidad y las cosas del reino de los cielos -aunque yo no sabía mucho sobre ellas todavía- que ni el placer, ni las ganancias, ni la persuasión, ni las amenazas habría podido hacerme desprender de ellas. Lo digo con vergüenza, pero era la verdad, que me era tan imposible apartar mi mente del cielo entonces, y llevarla a la tierra, como antes había sido el apartarla de la tierra y llevarla al cielo.

Hay una cosa que tengo que decir ahora. Había un joven en nuestro pueblo con el cual yo tenía más amistad que con nadie; pero era terriblemente malvado, con sus blasfemias, juramentos, tratos con rameras; así que dejé, por completo, de ir con él. Al cabo de unos tres meses o encontré por la carretera y le pregunté qué tal seguía. Su respuesta fue una bocanada de maldiciones y me dijo que estaba bien. «Pero, Harrey, le contesté, ¿por qué juras y blasfemas de esta manera? Qué será de ti el día que mueras en estas condiciones? El me respondió con gran ira: ¿Qué compañía podría tener el demonio si no fuera con individuos como yo?

Durante todo este período tenía un compañero varios libros de los «ranters» (secta religiosa de aquel tiempo), que eran tenidos en gran estima por varios antiguos cristianos que yo conocía. Leí algunos de estos libros pero me fue imposible sacar mucho de ellos; eso pensé por lo menos, y viendo que no podía juzgar de si eran buenos o malos, oraba fervientemente y decía:

«¡Oh, Señor, soy un necio, incapaz de distinguir la verdad del error! Señor, no me dejes en mi ceguera. No permitas que apruebe o rechace erróneamente esta doctrina. Si es de Dios, que no la desprecie, y si es del diablo, que no la abrace. Señor, pongo mi alma a tus pies respecto a este asunto. No permitas que me engañe, te pido humildemente. »

Durante todo este periodo tenía un compañero espiritual muy íntimo, y era el hombre pobre del cual hablé antes. Pero, para este tiempo, se había hecho un «ranter» y se entregó a toda clase de pecado; negaba que hubiera Dios, ángel o espíritu y se reía de todos mis esfuerzos para que él se mantuviera sobrio. Cuando reprendía su maldad se reía más aún y me decía que había puesto a prueba todas las religiones y que nunca había dado en lo recto hasta entonces. Así que me alejé de estos principios malditos y fui extraño para él, tanto como antes había sido su amigo.

Este hombre no era mi única tentación, porque, debido a mi trabajo, tenía que viajar con frecuencia por el país, y así me encontraba con muchas clases de personas, las cuales, aunque anteriormente habían sido muy estrictos en asuntos religiosos, se habían descarriado por causa de los «ranters». Me hablaban de todas las cosas malas que hacían a escondidas. Porque ellos decían que habían llegado a ser perfectos, y que por tanto podían hacer todo lo que querían, ¡y que al hacerlo no pecaban! Estas eran tentaciones terribles para ml, muy apropiadas para mis concupiscencias, pues era todavía un joven. Dios, que me había designado para cosas mejores, me guardaba en el temor de su nombre y no permitió que aceptara sus malvados principios. Bendito sea Dios que puso en mi corazón el clamar a El para que me guardara y me dirigiera y me hiciera desconfiar de mi propia sabiduría; porque he visto los resultados de la oración hasta el tiempo presente, en el hecho de que me ha preservado no sólo en estas áreas en particular, sino en las que han ido apareciendo más adelante.

La Biblia fue preciosa para mí en aquellos días, y empecé a mirarla con nuevos ojos. Las cartas del apóstol las encontraba muy dulces especialmente. Me parecía que nunca dejaba enteramente la Biblia sino que siempre estaba leyéndola o pensando en ella. Mientras estaba leyendo llegué a este pasaje: «Pero a cada uno es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; a otro, fe» (1 Corintios 12:8,9). Sabía ahora, naturalmente, que esto se refería a una clase extraordinaria de fe; p ero en aquel tiempo, yo creía que se trataba de la fe ordinaria que tenían los otros cristianos. Pensé esto bastante tiempo, y no podía decidir qué hacer. Algunas veces ponía en duda que yo tuviera fe en absoluto, pero no quería llegar a la conclusión de que no tenía ninguna; porque si lo hacía, sería echado para siempre e a presencia de Dios.

Decidí que, aunque todavía era un ignorante y necio, y no poseía estos dones benditos del conocimiento y la comprensión que tenían otras personas, no por esto estaba sin fe por completo, aunque no sabía exactamente lo que era fe. Porque me había sido mostrado (por parte de Satán, según luego he descubierto), que los que deciden que no tienen fe ya no tienen esperanza.

Así que no estaba dispuesto a admitir para mí mismo cuál era el verdadero estado de mi alma.

Pero Dios no permitió que tratara de curarme a mí mismo y que con ello destruyera mi alma. Me hizo seguir escudriñando hasta que supe de cierto si tenía realmente fe o no. Y siempre habían estado recorriendo por mi mente estas preguntas: «¿Carezco realmente de fe? ¿«Cómo puedo decir si tengo fe o no?» Vi claramente que si no tuviera ninguna perecería para siempre.

Así que, al fin, me enfrenté con esta cuestión directamente y estaba dispuesto a ponerme a prueba sobre si tenía fe o no. Pero era tan ignorante que ni aun podía empezar a averiguarlo, de la misma manera que no habría sabido cómo hacer un trabajo que no hubiera visto hacer a nadie antes, ni aun hubiera pensado en él.

Hasta aquel momento no había hablado con nadie sobre esto, sino que había pensado en ello yo, solamente. Mientras estaba tratando de pensar cómo empezar, el tentador vino con toda clase de mentiras, diciéndome que no había manera en que yo pudiera saber si tenía fe hasta que hubiera tratado de hacer algunos milagros, y me hizo pensar en las Escrituras que parecen mostrar que esta idea es lógica. Un día, mientras estaba andando entre las ciudades de Elstow y Bedford, me vino ardiente la tentación de probar de hacer un milagro, para ver si tenía fe. El milagro consistía en que dijera a uno de los charcos del camino que se secara y que en otro paraje seco, apareciera un charco. Pero en el momento que iba a pronunciar las palabras, se me ocurrió la idea de que sería mejor que fuera a un seto cercano y orara a Dios para que me hiciera capaz de hacerlo. Pero cuando hube decidido orar, me vino la idea terrible de que si orara y lo intentara, y no sucediera nada, sería claro que no tenía fe, y por tanto estaría irremisiblemente perdido. Así que decidí que no forzarla las cosas y que esperaría un poco más antes de intentarlo.

Con ello me quedé desconcertado respecto a lo que tenía que pensar, porque si sólo los que eran capaces de obrar milagros así tenían fe, no era muy probable que y o la tuviera nunca; y por ello me quedé enredado en la tentación del diablo y mi propia ignorancia, y estaba tan perplejo que, simplemente, no sabía qué hacer.

Fue para este tiempo que tuve una especie de visión del maravilloso estado de felicidad en que se hallaban aquella gente humilde de Bedford. Me pare ció entonces como si ellos estuvieran en el lado de la solana de una alta montaña, solazándose en un sol radiante; mientras que yo me hallaba en la umbría, tiritando por el viento helado, la nieve y las nubes que me rodeaban. Me pareció como si hubiera entre ellos y yo un alto muro que nos separara. ¡Cuánto quería ir yo al otro lado del muro, para poder gozarme también del calor del sol, como hacían ellos!

Una y otra vez procuré cruzar a través de este muro, pero durante mucho tiempo no pude descubrir ninguna abertura, hasta que por fin hallé una pequeña puerta. Intenté cruzaría, pero era tan estrecha que todos mis esfuerzos para hacerlo fueron vanos. Al fin, después de una gran lucha, pude hacer pasar la cabeza, y luego, estrujándome, metí los hombros, y al fin todo el cuerpo. Entonces me quedé contento y me fui y me senté en medio de ellos y me quedé consolado por la luz y el calor radiante del sol que les daba a ellos también.

La montaña era la Iglesia del Dios vivo. El sol que brillaba sobre ella era el resplandor de la faz misericordiosa de Dios. El muro era la Biblia que separaba a los cristianos del mundo. La puerta era Jesucristo, que es el camino a Dios, el Padre (Mateo 7:14; Juan 14:6). El hecho de que la puerta fuera tan estrecha que apenas pudiera entrar me mostraba que nadie puede entrar en esta vida sino aquel que tiene un verdadero e intenso deseo y deja al mundo malvado tras él. Porque no hay lugar aquí sino para el alma y el cuerpo, y no lo hay para el alma, el cuerpo y la carga de pecado.

Esta visión y su significado se proyectó sobre mi espíritu durante muchos días, durante los cuales vi en qué triste y solitaria condición me hallaba. Con todo, al mismo tiempo, iba orando mucho, tanto en mi casa como en el trabajo. Tanto en mi casa como en el campo, elevaba mi corazón a Dios, repitiendo el clamor de David en el Salmo 25: «Sácame de mis congojas» (v. 17), porque todavía no sabia lo que tenía que hacer.

No podía todavía empezar a tener ninguna seguridad de que tenía fe en Cristo, sino que de nuevo vinieron las dudas sobre la posibilidad de mi futura bienaventuranza. ¿Me hallaba yo entre los elegidos? ¿Había pasado ya para mí el día de la gracia?

Estas dos preguntas me preocupaban sobre-manera. Estaba decidido a hallar mi camino al cielo y a la gloria; y con todo la cuestión de la elección me desanimaba terriblemente, y a veces me parecía como si toda la fuerza de mi cuerpo me hubiera sido quitada por la fuerza y poder de esta terrible cuestión. Había un pasaje de la Escritura, en especial, que aplastaba todas mis esperanzas: «Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene compasión» (Romanos 9:16).

No sabía qué hacer con este pasaje de la Escritura, porque veía claramente que a menos que Dios me hubiera escogido como uno de los que habían de recibir misericordia, podía esperar y desear y esforzarme hasta que se me partiera el corazón, pero no me serviría de nada. De modo que seguía preguntándome: ¿Cómo puedo averiguar si soy un elegido? ¿Qué pasa si no lo soy? ¡Oh, Señor!, pensaba, ¿qué pasa si no estoy entre los elegidos? «Probablemente no estás», me decía el tentador.

« Pero es posible que esté», pensaba. «Bien», decía Satán. «Ya puedes descartarlo. Si no eres uno de los elegidos de Dios, no hay esperanza de que puedas ser salvo, porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene compasión».

Estaba sin saber qué pensar o hacer sobre estas cosas, no sabiendo cómo hallar la respuesta. De hecho, no me daba cuenta de que era Satán que me estaba tentando sino que pensaba que era mi pensar sincero que me había llevado a esta cuestión. Estaba perfectamente de acuerdo con la idea de que sólo los elegidos tendrían vida eterna; la cuestión para mi era saber si yo era uno de ellos.

Y así durante varios días estaba en medio de la mayor perplejidad y con frecuencia a punto de dejarlo todo. Pero, un día, después de muchas semanas de depresión sobre esta materia, cuando ya estaba al final de toda esperanza de alcanzar nunca la vida, me pasó por la mente una simple frase: «Mira a las generaciones antiguas y considera: ¿hubo alguno que confiara en el Señor y que fuera confundido? »

Esto dio mucho ánimo a mi alma. En el mismo instante se me hizo claro que si empezaba por el Génesis y leía hasta el Apocalipsis, no encontraría una sola persona que hubiera confiado en el Señor y que hubiera sido rechazada. Así que fui a la Biblia y miré por si había alguno, porque sabía que la Biblia sin duda me lo diría. Fue de mucho aliento y consuelo ara mi espíritu, como si realmente estuviera hablando conmigo.

Miré por todas partes, pero no pude encontrar ningún versículo que lo dijera. Luego, por primera vez, lo pregunté a un buen hombre y luego a otro, si sabían dónde podía ser encontrada esta frase en la Biblia, pero no conocían ningún sitio en que estuviera. Me preguntaba por qué esta frase había venido a mi modo tan súbito, con tanto consuelo y se había quedado conmigo, y con todo nadie podía encontrarla, pero yo no dudaba que estaba en la Biblia. Estuve mirando durante casi un año y todavía no había encontrado el lugar, hasta que al fin la encontré en uno de los libros apócrifos: Eclesiástico 2:11. al principio esto me molestó considerablemente, porque no estaba en la misma Biblia; pero como esta frase era un sumario de muchas promesas que están realmente en la Biblia, decidí que mi deber era tener consolación de ella. Y bendije a Dios por haber venido a esta conclusión, por haberme ayudado tanto, y que esta afirmación particular todavía brillara delante de mi rostro.

Fue después de esto que me asaltaron otras dudas. ¿Cómo sabía que el día de la gracia no había pasado ya? Puedo recordar que un día estaba andando en el campo y pensando sobre esto. El tentador agravó mi turbación diciéndome que esta buena gente de Bedford eran ya convertidos, Que ellos eran los únicos a quienes Dios había salvado en esta parte, porque éstos habían recibido la bendición antes que yo llegara.

Esto me causó una gran desazón, porque yo pensé que ésta era probablemente la situación. Me sentía aplastado por la idea de los largos años que habla pasado en el pecado y a menudo gritaba: «¡Oh, si hubiera escuchado antes!» ¡Si me hubiera entregado a Dios hace siete años! Me hacia enojar conmigo mismo el pensar que hubiera sido tan insensato al pasar el tiempo en cosas triviales hasta que mi alma y el cielo se me habían escapado.

Después de mucho tiempo, apenas podía funcionar a causa de este temor. Mientras estaba andando un día, y estaba aproximadamente cerca del lugar en que había recibido la otra consolación y estímulo, me vinieron a la mente estas palabras: «Fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa.» Y, «aún hay lugar» (Lucas 14:23, 23). Estas palabras «aún hay lugar» eran tan dulces para mí porque verdaderamente pensé que el Señor Jesús estaba pensando en mí cuando lo dijo y que El sabía que llegaría el tiempo en que estaría lleno de miedo de que no hubiera lugar para mi en su Reino. Y así dijo esta palabra y la dejó registrada para que yo pudiera hallarla y recibir ayuda de ella en contra de esta vil tentación. Esto es lo que creía plenamente en aquel entonces.

Seguí durante mucho tiempo bajo la luz e inspirado por el ánimo de estas palabras, que me eran e especial consuelo cuando pensaba que el Señor Jesús las había dicho a propósito para mi.

Después de esto hubo abundantes tentaciones para regresar al pecado: tentaciones de Satán, de mi propio corazón, y de mis amigos infieles. Pero doy gracias a Dios que fueron mantenidas a distancia por una clara comprensión de la muerte y del día d el juicio, que siempre estaban delante de mí. Incluso pensaba con frecuencia en Nabucodonosor, a quien Dios había dado tanto, y que, con todo, pensaba yo, aunque este gran hombre lo hubiera tenido todo en el mundo, una sola hora de fuego del infierno se lo habría hecho olvidar todo. Este pensamiento fue para mi de mucha ayuda.

Hacia este tiempo noté algo en la Biblia que me interesó sobre los animales que eran llamados inmundos y limpios bajo las leyes mosaicas. Pensé que estos animales eran tipos aplicables a los hombres: los animales limpios eran tipos de los hijos de Dios; los inmundos, lo eran de los hijos del maligno. Cuando leía que los animales limpios «rumiaban», yo pensaba que esto significaba que eran alimentados por la Palabra de Dios. También al ver lo que dice de la pezuña «hendida» decidí que esto significaba que si hemos de ser salvos hemos de separarnos, dividirnos, de los caminos de los impíos. Cuando seguí leyendo noté que si «rumiamos» como hace la liebre, pero «andamos», somos inmundos. O sí tenemos la pezuña hendida como el cerdo, pero no «rumiamos», como las ovejas rumian, somos inmundos. Pensé que la liebre era un tipo de aquellos que hablan de la Palabra, pero que «andan» en los caminos del pecado; que el cerdo es la persona que se separa del pecado externo, pero no tiene todavía la Palabra de fe, sin la cual no hay salvación, por devota que sea la persona (Deuteronomio 14). Hallé, leyendo la Palabra, que los que han de ser glorificados con Cristo en el otro mundo han de ser llamados por El aquí. Han de conocer los consuelos de su Espíritu aquí abajo, como una preparación para el futuro descanso en la casa de gloria que es el cielo arriba.

Y por ello estaba nuevamente trastornado, no sabiendo qué hacer, porque temía que yo no estaba entre los que habían sido llamados. Si no había sido llamado, pensé, ¿quién puede ayudarme? Pero ahora empezaron a gustarme estas palabras que dijo Jesús sobre un cristiano que era llamado, cuando dijo a uno: «Sígueme», y a otro: «Ven en pos de mí.» Y, oh ¡cuánto deseaba que El me lo dijera también! ¡Cuán alegremente habría yo acudido!

No puedo expresar en palabras mis anhelos y mis clamores a Cristo para que me llamara. Esto siguió durante bastante tiempo; anhelaba convertirme a Jesucristo, y podía ver que el convertirme me pondría en un estado tan glorioso que no podría nunca más estar contento sin participar en él. Si pudiera haber sido conseguido con oro, habría dado por ello todo lo que tenía. Y si hubiera tenido todo el mundo, habría dado diez mil veces el mundo para poder tenerlo, para que mi alma pudiera ser convertida.

Y ahora, ¡cuán hermosos a mis ojos eran todos aquellos a quienes consideraba como convertidos! Brillaban y andaban como personas que llevaban consigo un toque del cielo en ellos. Podía ver que la heredad que les había tocado era hermosa (Salmo 16:6).

El versículo que me hacía encoger el alma era uno de San Marcos referente a Cristo: «Subió al monte, y llamó junto a sí a los que El quiso; y vinieron a El» (Marcos 3:13).

Este pasaje me hacía desmayar de temor, y con todo enardecía mi alma. Temía que Cristo no se hubiera fijado en mí o que yo no le hubiera gustado, porque dice que sólo «a los que El quiso». Pero la gran gloria de aquellos que son llamados por Jesús sin desear: «¡Ojalá que yo hubiera estado en su lugar; ojalá que yo hubiera nacido siendo Pedro o Juan. Ojalá que yo hubiera estado allí y le hubiera oído cuando los llamaba. Cómo habría gritado: «¡Oh, Señor, llámame a mí también!"» Pero yo temía que El no lo hubiera hecho.

Y el Señor me dejó ir de esta manera durante muchos meses y no me mostró nada más, ni que yo había llamado ni que iba a ser llamado más adelante. Pero al fin, después de haber pasado mucho tiempo y de muchos gemidos a Dios, vino por fin esta idea: «Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado; y Jehová morará en Sión» (Joel 3:21). Estas palabras sentí que me eran enviadas para confortarme y para que siguiera esperando en Dios y parecían decir que si yo no me había convertido todavía, llegaría un día en que lo sería.

Fue para este tiempo que empecé a decir a aquella gente humilde de Bedford cuál era mi situación. Cuando lo supieron hablaron a Mr. Gifford acerca de mí y el vino y hablé con él y me pareció que él tenía esperanza para mi, aunque yo veía poco motivo realmente para que la hubiera. Me invitó a su casa, donde pude oírle hablar, con otros, acerca de la manera en que Dios había obrado en sus almas. Pero de todo esto todavía no recibí ninguna certidumbre, y a partir de aquel tiempo empecé a ver más claramente la terrible condición de mi corazón malvado. Ahora empecé a reconocer pecados y malos pensamientos dentro de mí que no habla reconocido antes. Entretanto, mi deseo del cielo y de la vida eterna empezó a diluirse, y hallé que, aunque mi alma estaba anhelante de Dios, empezaba a sentir deseos por cosas frívolas y banales.

Ahora, pensé, aún me vuelvo peor; ahora estoy más lejos de la conversión que nunca antes. Así que me sentí terriblemente desanimado. No creí que Cristo me amara. No podía verle, sentirle, ni gozar de ninguna de sus cosas. Iba siendo arrastrado por la tempestad y mi corazón quería ser inmundo.

Algunas veces explicaba mi condición a la de Dios y ellos sentían piedad por mí y me hablaban de sus promesas; pero era como si me hubieran dicho que alcanzara el sol con la mano el que me dijeran que confiara en estas promesas, porque todo mi sentimiento y sentido era en contra de ellos. Vi que tenía un corazón que insistía en el pecado; y que por tanto, tenía que ser condenado.

He pensado muchas veces, después, que era algo así como el muchacho a quien su padre trajo a Cristo, y que cuando estaban camino hacia El, el diablo lo derribó al suelo y se revolcaba echando espumarajos (Marcos 9:42).

En aquellos días con frecuencia me daba cuenta que mi corazón estaba tan cerrado contra el Señor y su Palabra que era como si yo tuviera mi propio hombro arrimado contra la puerta empujando desde dentro para que El no pudiera entrar, mientras estaba clamando con amargos suspiros: «¡Quebranta las puertas de bronce y desmenuza los cerrojos de hierro!» (Salmo 107:16.) Y otras veces parecía que venía una palabra de paz del Señor: «Yo te ceñí, aunque tú no me conociste» (Isaías 45:5).

Pero, por otra parte, nunca he tenido más tierna la conciencia contra el pecado, y me escocía todo toque de mal. Apenas podía hablar por temor de decir algo equivocado. Me hallaba en una ciénaga que me engullía por poco que me moviera y me parecía que había sido abandonado allí por Dios y por Cristo y el Espíritu y todas las cosas buenas.

Pero noté esto, que aunque había sido un gran pecador antes de volverme a Dios, con todo, Dios nunca parecía haberme acusado por los pecados que había cometido cuando era ignorante. El me mostró, sin embargo, que estaba perdido si no tenía vida, a causa e los pecados que había hecho. Entendía perfectamente bien que necesitaba ser presentado sin mácula delante de Dios y que esto sólo lo podía hacer Jesucristo.

Pero había nacido en el pecado y la contaminación, ésta era mi gran desgracia y aflicción. Me sentía más despreciable a mis propios ojos que un sapo, y tenía la impresión que lo mismo podía decirse a los ojos de Dios. Podía ver que el pecado y la corrupción procedían de mi corazón de modo tan natural como el agua borbotea de un manantial. Y aunque todos los demás tenían un corazón mejor que el mío, y que ninguno, excepto el diablo mismo, Podía igualarse a mi en cuanto a la maldad interna y la contaminación de la mente. Y así caí otra vez en la más profunda desesperación debido a mi ruindad, porque llegué a a conclusión de que esta condición en que me encontraba no podía existir en mí si estuviera en estado de gracia. Sin duda he sido abandonado por Dios y entregado al diablo, pensé. Y así continué durante varios años.

Durante todo este período habla dos cosas que me hacían pensar. La primera era contemplar ancianos persiguiendo las cosas de esta vida, como si tuvieran que vivir para siempre; la otra, ver a los cristianos aplastados por pérdidas externas, como el marido, la esposa o un hijo. Señor, pensaba, si han trabajado tanto y han tenido que derramar tantas lágrimas por las cosas de esta vida presente, ¿cómo voy a recibir compasión y van a orar por mi, para mi alma que muere, mi alma que está siendo condenada? Si mi alma estuviera en buenas condiciones y estuviera seguro de ellos, oh, cuán rico me consideraría y bienaventurado, con sólo pan y agua. Contaría éstas como aflicciones insignificantes y las llevaría como cargas pequeñas, pero un espíritu quebrantado, ¿quién lo puede Y aunque me hallaba tan turbado al comprender mi maldad, tenía miedo de perder este sentimiento de culpa; porque consideraba que a menos que la culpa sea quitada de la manera apropiada esto es, por medio de la sangre de Cristo una persona se va volviendo peor, porque ya no se siente agobiado por su pecado. Y así, siempre que sentía desaparecer este sentimiento de pecado, me esforzaba otra vez para recobrarlo, pensando en el castigo del pecado en el infierno. Clamaba: «Señor, no permitas que desaparezca este sentimiento de culpa, excepto si ha de ser por medio de la sangre de Cristo y la aplicación de tu misericordia por medio de El a mi alma», porque el versículo de la Biblia «sin derramamiento de sangre no se hace remisión» (Hebreos 9:22) se hallaba siempre delante de mí. Lo que más me asustaba era que había visto algunas personas que, cuando estaban heridas en la conciencia, lloraban y oraban, pero que cuando se sentían aliviadas de su aflicción -no perdonadas de su pecado no parecía que se preocuparan de la forma en que habían perdido sus sentimientos de culpa, con tal que no estuvieran en su mente Y como que se habían librado de ellos de una manera falsa, se habían vuelto más duros y más ciegos y más malvados que antes. Me daba miedo y me hacían suplicar a Dios que no me ocurriera lo mismo.

Y ahora me apenaba el que Dios me hubiera hecho, porque temía que había sido echado, y contado entre los no convertidos, las más tristes de todas las criaturas.

No pensaba que me fuera posible nunca tener bastante bondad en el corazón, ni aun agradecer a Dios que me hubiera hecho un hombre, aunque sabía que un hombre es la más noble de todas las criaturas, pues el pecado la ha hecho la más baja. Hubiera estado contento siendo una de las bestias, aves y peces, porque no tenían una naturaleza pecaminosa y no estaba sometidos a la ira de Dios, por lo que nunca irían al fuego del infierno después de la muerte.

Pero al fin llegó la hora de solaz y consolación. Que un sermón sobre un versículo del Cantar de los Cantares (4:1): « ¡Cuán hermosa eres, amiga mía! ¡Qué hermosa eres!» De este texto el predicador sacó las siguientes conclusiones: (1) Que la Iglesia, y por tanto toda alma salvada, es el objeto del amor de Cristo. (2) El amor de Cristo no necesita causa externa. (3) El amor de Cristo ha sido aborrecido por el mundo. (4) El amor de Cristo continúa cuando aquellos a quienes ama están bajo tentación y aparente destrucción. (5) El amor de Cristo permanece hasta el fin.

Fue sólo cuando llegó al cuarto punto que yo obtuve algo del sermón. Dijo el predicador que el alma salvada sigue siendo el amor de Cristo, aun cuando esté tentada y desolada, y así la pobre alma tentada necesita sólo recordar estas palabras: «amor mío».

De vuelta a casa, seguí pensando en estas cosas y recuerdo muy bien que dije en mi corazón: «¿Para qué sirve pensar sobre estas dos palabras? Pero apenas había pasado esta pregunta por mi mente que las dos palabras empezaron a arder en mi espíritu. «Tú eres mi amor», siguió diciéndome algo dentro de mí y debe haberlo repetido por lo menos veinte veces. A medida que estas palabras continuaban, se hicieron más fuertes y más cálidas y empezaron a hacerme mirar hacia arriba; pero yo estaba todavía entre la esperanza y el temor y repliqué en mi corazón: «Pero, ¿es verdad? ¿Es verdad?» Y entonces vinieron estas palabras a mi mente: «No sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que le parecía que veía una visión» (Hechos 12:9).

Entonces empecé a recibir unas palabras que sonaban gozosamente en mi corazón: «Tú eres mi amor, y nada te separará de mi amor.» Y ahora al fin mi corazón está lleno de consuelo y de esperanza, y ahora podía creer que mis pecados serían perdonados. Sí, yo había sido ahora recibido por el amor y la misericordia de Dios hasta el punto que me preguntaba cómo podría contenerla hasta que llegara a casa. Sen-ti que podría haber hablado de este amor y esta misericordia hasta a los mismos cuervos que estaban posados o revoloteaban sobre la tierra recién arada a la vera del camino si ellos hubieran sido capaces de entenderme. Y así, dije a mi alma, con mucha alegría, estoy seguro de que nunca olvidaré esta experiencia, aunque viva cuarenta años más. Pero, ¡ay!, dentro de menos de cuarenta días ya empezaba a ponerlo todo en duda otra vez.

Sin embargo, había ocasiones en que recibía ayuda al creer que ésta había sido una verdadera manifestación de gracia para mi alma, aunque había perdido gran parte del sentimiento. Fue después de una o dos semanas de esto que empecé a pensar mucho sobre el pasaje: «Simón, Simón, Simón, he aquí que Satanás ha solicitado poder para zarandearos como a trigo» (Lucas 22:31). Algunas veces esto resonaba tan claro dentro de mí que recuerdo que una vez me volví pensando que alguien me estaba hablando desde cierta distancia. Al recordarlo ahora, creo que esta palabra me vino para estimularme a la oración y a la vigilancia, y para decirme que se avecinaba en dirección hacia mí una nube y una tormenta, pero yo no lo entendía.

Y silo recuerdo bien, esta vez que llamó tan fuerte, fue la última vez que la oí. Y todavía puedo oír estas palabras: «Simón, Simón», que resonaban en mis oídos. Aunque no era mi nombre, me hizo volverme, para mirar, creyendo que el que estaba llamando me llamaba a mi.

Pero yo era tan necio e ignorante que no entendía la razón por la que sucedía todo esto, aunque muy pronto pude vislumbrar que era enviada desde el cielo como una llama a ara despertarme y para que me preparara para lo que estaba viniendo. Pero entonces sólo me devanaba los sesos para saber de qué se trataba.

Un mes después llegó «la gran tempestad» y me dejó veinte veces más magullado que todo lo que me habla sucedido antes. Vino solapadamente, primero de un lado, luego de otro. Primero me fue quitado el solaz y las tinieblas me oprimieron. Después de esto llegaron oleadas de blasfemias contra Dios y Cristo y las Escrituras que eran vertidas en mi espíritu, y que me dejaban en plena confusión y atontado. Estos pensamientos blasfemos eran atizados por preguntas en mí mismo contra la misma esencia de Dios y su único y amado Hijo, sobre si había realmente un Dios o Cristo, o si las Sagradas Escrituras no eran sino fábulas y patrañas y no la pura y santa Palabra de Dios.

El tentador me dio firme también con esta pregunta: «¿Cómo puedes decir que los turcos no tienes unas Escrituras tan buenas para demostrar que su Mahoma es el Salvador como nosotros las tenemos para probar que lo es Jesús? Era posible pensar que hubiera decenas de millares en muchos países y reinos que estaban sin el conocimiento del camino recto al cielo (si es que había cielo) y que nosotros los que vivíamos en un rinconcito de la tierra fuéramos los únicos bendecidos por este conocimiento? Todo el mundo cree que su propia religión es la recta, sea judío o mahometano o pagano, y ¿y qué pasaría si toda nuestra fe en Cristo y las Escrituras era simplemente nuestra imaginación?

Algunas veces intentaba disputar con estos pensamientos y pensar algunas de las cosas que el bendito apóstol Pablo había dicho en contra de ellas. Pero los pensamientos de Pablo eran tragados por los mismos argumentos que había dentro de mí. Porque aunque damos tanta importancia a las palabras de Pablo y a él mismo, ¿cómo podía y o negar que hubiera sido un hombre muy sutil y astuto, o que pudiera haber estado engañado, o incluso que a propósito hubiera tratado de descarriar perder a los demás?

Estas sugerencias se apoderaron de mi espíritu por su castidad, continuidad y vigor. No sentía nada más sino estas ideas de la mañana a la noche, y concluí que Dios estaba airado contra mi alma y me había entregado a ellas para que me arrastraran como un poderoso torbellino

Todavía sentía que había algo en mí que rehusaba seguir estos terribles pensamientos, porque daban un mal sabor a mi espíritu. Pero estos pensamientos esperanzados pronto eran ahogados. Con frecuencia comprendía a mi alma empezando de repente contra Dios, o Cristo su Hijo, o contra las Escrituras.

Ahora sí que estaba seguro de que estaba poseído por el demonio. Y en otras ocasiones pensaba que me había vuelto loco, y que en vez de alabar y engrandecer el nombre de Dios cuando oía hablar de él, me venía a la cabeza algún pensamiento horrible y blasfemo, que se disparaba como un rayo en contra de El desde mi corazón.

Estas cosas me hundieron en una desesperación profunda, porque llegué a la conclusión de que no podían hallarse en alguien que amara a Dios. Y con frecuencia me comparaba a un niño que había sido secuestrado y llevado lejos de los suyos y de su tierra, chillando y coceando. Yo coceaba y chillaba y clamaba y con todo, era llevado en volandas por la tentación que me arrastraba consigo. Pensé también en Saúl y el espíritu maligno que lo poseía, y temía en gran manera que mi condición fuera como la suya (1.' Samuel 16:14).

Durante estos días, cuando oía a otros que hablaban del pecado contra el Espíritu Santo, el tentador me hacía desear cometer este pecado, y quería tanto cometerlo que no creía poder tener descanso hasta haberlo hecho. Si este pecado consistía en decir alguna palabra contra el Espíritu Santo, entonces mi boca estaba dispuesta a decir esta palabra, tanto si quería dejarla como si no. La tentación era tan grande que con frecuencia oprimía mis labios o me empujaba las mandíbulas con las manos para que la boca no se abriera; en otras ocasiones metía mi cara en charcos de fango, para que la boca no dijera nada.

Y otra vez sentía que todo lo que Dios había hecho era mejor de lo que era yo. De buena gana habría trocado mi vida por la de un perro o un caballo. Estos no tienen almas que puedan parecer como la mía iba a hacerlo, y añadido a toda mi pena, no sentía ya el deseo de ser librado. Y este pasaje de la Escritura, rasgaba mi alma de parte a parte en medio de estas otras locuras: «Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los malvados» (Isaías 57:20-21). Ahora mi corazón estaba sobremanera endurecido. No podía llorar ni deseaba hacerlo. Los otros podían lamentar sus pecados y podían regocijarse y bendecir a Dios por Jesucristo; los otros podían hablar con calma de la palabra de Dios; yo sólo era arrebatado por la tormenta, y no podía escapar de ella.

Esta tentación duró aproximadamente un año y durante todo este tiempo tuve que renunciar a leer la Biblia y a orar, porque era entonces que me sentía más afligido por todas estas blasfemias. Había palabras repentinas que ponían en duda todo lo que leía. O bien, mi mente se sentía privada como de un tirón de todo lo leído, para que no pudiera recordarlo, ni aun una frase que acabara de completar.

Estaba afligido en gran manera cuando intentaba leer durante este periodo. Algunas veces sentía a Satán detrás de mí, tirándome del vestido. Continuamente me asediaba a la hora de la oración con «venga, rápido, termina de una vez, ya dura demasiado, déjalo». Algunas veces introducía en mi mente sus pensamientos malvados; por ejemplo, de que tenía que orar a él.

Y cuando mis pensamientos iban de un lado a otro y y o trataba de concentrarlos en Dios, entonces el tentador con gran fuerza ponía ante mi corazón y fantasía la forma de un arbusto o de un toro, para que orara a alguna de estas formas. Y conseguía apoderarse de mi mente de tal forma que no podía pensar en nada más, y no podía orar sino a ellos.

Sin embargo, había ocasiones, también, en que tenía fuertes sentimientos de la presencia de Dios y de la realidad y verdad de su Evangelio. En estas ocasiones, mi corazón se vertía en gemidos inexpresados. Mi alma entera se hallaba en cada palabra. Gritaba con lanzazos de dolor en mi corazón para que Dios tuviera misericordia de mi, pero no servía de nada. Pensaba entonces que Dios meramente se burlaba de estas oraciones diciendo mientras los ángeles santos escuchaban: «Este desgraciado me importuna como si yo no tuviera nada más que hacer con mi misericordia que dársela a un sujeto así. ¡Ay, pobre alma, cuán engañada estás! No es para individuos como tú el favor del Altísimo.»

Entonces venía el tentador también con palabras de desánimo, como éstas: «Tú estás muy angustiado pidiendo misericordia, pero yo voy a calmarte. Este estado mental no va a durar siempre, sabes. Ha habido muchos otros tan fervorosos como tú, pero yo he apagado su celo.» Entonces me ponía delante el nombre de alguno que había caldo, y yo temía que iba a hacerlo también. Estaba contento cuando venían estas ideas a mi mente, porque yo me decía que ellas me mantendrían vigilante y alerta. Pero Satán me replicaba: «Yo soy demasiado listo para que puedas contrarrestarme. Voy a enfriarte tan poco a poco que no lo notes. Y ¿qué me importa a mí si tardo siete años en enfriar tu corazón si lo consigo al final? Te voy a mecer como a un niño ha hasta que te duermas. Lo haré con tiento, y serás mío al fin. Aunque ahora te sientas lleno de celo, iré apagando el fuego. Serás frío antes de poco.»

Estas ideas me ponían en un terrible estado de ánimo, porque sabía que no estaba preparado para morir ahora, y temía que cuanto más viviera peor me encontraría. Había ocasiones en que lo olvidaba todo, incluso el recuerdo del mal del pecado, el valor del cielo y le necesidad que tenía de ser lavado por la sangre de Cristo. Le daba gracias a Jesucristo de que estas cosas no me hicieron cesar mi clamor a Dios, sino que lo hacían aumentar. Después de un tiempo, vino una palabra buena a mi mente: «Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor» (Romanos 8:38, 39). De modo que el vivir una larga vida no me destruiría ni seria causa de que perdiera el cielo.

Llegó otra ayuda durante esta tentación, aunque era un apoyo del que dudaba, y se hallaba en Jeremías capítulo 3: donde dice que, aunque hayamos hablado y hecho mal delante de Dios, podemos clamar a El: «Padre mío, tú eres el guía de mi juventud», y podemos regresar a El.

Y en otra ocasión tuve las dulces palabras de 2 Corintios 5:21: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.» Recuerdo un día en que estaba sentado en la casa de un vecino, muy triste al pensar en mis muchas blasfemias, y estaba diciéndome: «¿Cómo es posible que alguien tan vil como yo pueda heredar la vida eterna?» Cuando de repente oí estas palabras: «¿Qué, pues, diremos a esto?» (Romanos 8:31). Esto también me ayudó: «Porque yo vivo, y vosotros también viviréis» (Juan 14:19). Pero estas palabras eran indicaciones y pequeñas visitas. aun cuando eran muy dulces cuando estaban presentes, nunca duraban mucho. Al poco ya hablan desaparecido.

Pero después el Señor me mostró de modo más pleno su gracia. No sólo me libró de la culpa que yacía sobre mi conciencia a causa de estas blasfemias, sino que también quitó la tentación, y me puso de nuevo en plena sanidad mental, como es la de los otros cristianos.

Recuerdo que un día en que estaba pensando en la maldad y la blasfemia de mi corazón y consideraba la ira contra Dios que habla en mí, vino a mi mente el pasaje de la Escritura que decía que El había hecho «la paz mediante la sangre de su cruz» (Colosenses 1:2). Y esto me hizo ver una y otra vez que Dios y mi alma eran amigos a causa de su sangre. SI, que la justicia de Dios y mi alma pecaminosa podían abrazar-se y besarse por medio de la sangre. Este fue un buen día para mí; espero que no voy a olvidar-los nunca.

En otra ocasión estaba sentado junto al fuego en mi casa pensando en mi estado miserable, y el Señor me dio esta palabra: «Así que, por cuanto los hijos han llegado a tener en común una carne y una sangre, El también participó igualmente de lo mismo, para, por medio de a muerte, destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre» (Hebreos 2:14-15). Pensé que la gloria de estas palabras era tan grande que iba a desmayarme mientras estaba allí sentado, no de pena o tristeza, sino de gozo y de paz.

Durante este tiempo me puse bajo el ministerio del querido Mr. Gifford, cuya doctrina, por la gracia de Dios, era exactamente lo que necesitaba. Este hombre se ocupaba de librar al pueblo de Dios de todas las famosas pruebas a que se suele someter la sana doctrina. Nos dijo que prestáramos especial atención a no aceptar ninguna doctrina en confianza ciega. En vez de ello, teníamos que clamar con fuerza a Dios, para que nos convenciera de la realidad de ella y nos sumergiéramos en ella por su Santo Espíritu en la santa palabra. «Porque, decía, cuando la tentación viene rugiendo, si no has recibido estas cosas con evidencia del cielo, pronto hallarás que no tienes la ayuda y fuerza para resistir, que habías pensado tener.»

Esto era lo que necesitaba mi alma. Había hallado por triste experiencia la verdad de estas palabras. De modo que pedí a Dios que en nada de lo referente a su gloria y mi propia felicidad eterna estuviera sin la confirmación del cielo que necesitaba. Ahora veía claramente la diferencia entre las nociones humanas y la revelación de Dios; también la diferencia entre la fe que es pretensión y la que viene como resultado d e haber nacido a ella, por medio de Dios (Mateo 16:15-17; l Juan 5:1).

Y ahora mi alma era conducida por Dios de verdad en verdad, toda la vía, desde el nacimiento del Hijo de Dios hasta su ascensión y su segunda venida del cielo para juzgar al mundo.

El gran Dios era realmente bueno para mí, porque no recuerdo una sola cosa que El no me revelara cuando clamé a El sobre esta cosa. Paso a paso era conducido en cada parte del evangelio. era como si yo le hubiera visto crecer, de la cuna a la cruz; vilo mansamente que se entregó para ser colgado y clavado en ella por mis pecados y maldades, y recordaba que El había sido destinado a ser inmolado (1 Pedro 1:20).

Y luego consideraba la verdad de su resurrección y podía casi verle saltar de la tumba, por el gozo de que habla sido resucitado y que había vencido a sus terribles enemigos (Juan 20:17). Y también le he visto, en el Espíritu, sentado a la diestra de Dios el Padre por mí, y he visto la forma de su venida de los cielos a juzgar al mundo con su gloria (Hechos 1:9, 10; 7:56; 10:42; Hebreos 7:24; Apocalipsis 1:18; l.~ Tesalonicenses 4:16-18).

Antes me habla preocupado el saber si el Señor era verdaderamente Hombre así como Dios, y verdaderamente Dios, así como Hombre. En aquellos días, no importaba lo que me dijera la gente; a menos que tuviera evidencia del cielo, no creía. Pero al fin Apocalipsis 5:6 fue revelado en mi mente: «Y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, un Cordero.» Esta frase «en medio del trono» fue decisiva.

Allí, me dije, está la Divinidad. Y «en medio de los ancianos», allí está la Humanidad. ¡Qué glorioso fue este pensamiento! ¡Qué satisfacción tan dulce me dio! Este pasaje me ayudó también mucho: «Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz» (Isaías 9:6).

Además de estas enseñanzas, el Señor también hizo uso de errores para confirmarme en la verdad. Unos acerca de la Palabra de Dios; otros, sobre la culpa del pecado. Eran:

1. Que las Sagradas Escrituras no eran la Palabra de Dios.

2. Que todo hombre en el mundo tenía el espíritu de Cristo, gracia, fe, etc.

3. Que Cristo Jesús no había satisfecho la divina justicia por los pecados del pueblo, cuando había sido crucificado.

4. Que la carne y la sangre de Cristo estaba en los santos.

5. Que los cuerpos de los buenos y los malos que estaban enterrados no volverían a levantarse.

6. Que Jesús fue crucificado entre los ladrones en el calvario, no ascendió más allá del cielo de las estrellas.

7. Que este mismo Jesús que murió en las manos de los judíos no volverla otra vez en el último día para juzgar a las naciones.

Fui conducido a un estudio más cuidadoso de las Escrituras.

Me llevarla mucho tiempo contar en detalle de qué forma Dios me ayuda, y cómo abrió sus palabras para mí e hizo que brillaran delante de mis ojos y me hizo que permanecieran conmigo y me hablaran y me consolaran una y otra vez. Pero diré sólo que ésta es la manera en que me trató. Primero, me permitió ser afligido con tentaciones sobre estas verdades y luego me las reveló. Algunas veces, por ejemplo, estaba bajo una gran carga de culpa por mis pecados y aplastado hasta el suelo por ellos. Entonces el Señor me mostraba la muerte de Cristo y rociaba mi conciencia con su sangre; así que, en el momento en que la Le y rugía delante de mí, de repente me devolvía la paz y el sosiego y el amor de Dios por medio de Cristo.

¡Cuánto anhelaba el día en que podría verle, Aquel cuya cabeza fue coronada de espinas, al cual escupieron y cuya alma habla sido ofrecida por mis pecados! En tanto que antes estaba continuamente temblando ante la boca del infierno, ahora sentía que había sido empujado lejos del mismo, tanto, que ni aun podía verlo. Y cuánto deseaba poder tener ochenta años para así morir pronto y que mi alma llegara a su descanso.

Pero antes de haberme librado finalmente de estas tentaciones, empecé a desear en gran manera el poder ver la experiencia de algunos hombres piadosos de edades pasadas, que habían vivido quizás unos centenares de años antes que yo. Bueno, después de hablarle al Señor sobre esto, El hizo que cayera en mis manos un día un libro de Martín Lutero, su Comentario a los Gálatas. Era tan viejo que se caía a pedazos. Tuve mucho placer de que este libro viniera a parar a mis manos, tan antiguo, y cuando lo leí sólo un poquito, hallé que mi propia condición estaba tratada con tanto detalle que parecía que el libro había sido escrito para mí. Esto me hizo maravillar, porque comprendí que este hombre no podía conocer nada de los cristianos de mis días sino que había escrito y hablado de la experiencia de otros años.

Martín Lutero exponía cuidadosamente la aparición de las tentaciones como la blasfemia, la desesperación y otras semejantes. Mostraba que la Ley de Moisés, así como el diablo, la muerte y el infierno, tenían gran parte en traerlas. Al principio esto me pareció muy extraño, pero luego, al pensar en todo ello y considerar mi propia experiencia hallé que era realmente verdad. No quiero entrar en otros particulares aquí, excepto el decir que (con la excepción de la Biblia) prefiero este libro de Martín Lutero sobre los Gálatas a todos los otros libros que he visto en mi vida. Es en gran manera útil para una conciencia herida.

Ahora encontré, o por lo menos creí haber encontrado, que amaba a Cristo realmente de modo entrañable. Pensé que mi alma se aferraría a El para siempre y que mi amor para El permanecería como el fuego; pero pronto hallé que mi gran amor era demasiado poco y que y o que sentía este amor ardiente a Cristo, podía dejarlo correr por una fruslería. Dios sabe cómo humillarnos y hacernos ver nuestro orgullo. Poco después de esto mi amor fue puesto a prueba para este mismo propósito.

Después que el Señor me había librado con su gracia de las terribles tentaciones y me había dado tal consolación y tan bendita evidencia de que me amaba, esta vez vino una tentación más terrible que la anterior. Esta tentación me asedió con fuerza durante un año y me siguió continuamente y no me dejó en paz un solo día, a veces ni una sola hora durante varios días, excepto cuando estaba dormido.

Estaba seguro de que aquellos que una vez habían estado con Cristo no podían perderle más, por lo de «la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es» dijo Dios (Levítico 25:23). Con todo, era una aflicción constante para mí el pensar que pudiera tener hasta un solo pensamiento en contra de Cristo, quien había hecho por mí todo lo que había hecho: no tenía casi otros pensamientos acerca de él que blasfemias, y ni el hecho que odiara estos pensamientos ni el resistirlos me ayudaba en lo más mínimo a mantenerlos alejados. No importa lo que pensara o hiciera, estaban allí. Cuando comía, cuando me agachaba para recoger un alfiler del suelo, cuando partía leña o miraba esto o aquello, volvía la tentación: «Vende a Cristo por esto, vende a Cristo por aquello: véndele, véndele.»

A veces, estas palabras se repetían en mis pensamientos cien veces: «Vende? véndele.» Y durante horas enteras a la vez me veía obligado a estar en guardia, forzando mi espíritu, por temor de que antes de haberme dado cuenta, algún pensamiento malvado se levantara en mi corazón que consintiera a esta tentación. Algunas veces el tentador me hacía creer que había consentido en ello, y entonces era como si me torturaran en el potro durante días enteros.

Esta tentación me asustaba muchísimo, porque, como ya he dicho, tenía miedo de ser vencido por ella. Y luchaba tan duro contra ella con mi mente y mi cuerpo, que estaba agitado, moviéndome o empujando con las manos o los codos. Tan pronto como el destructor decía «véndelo», y contestaba: «No lo haré, no lo haré, no; ni por millones y millones y millones de mundos.» Lo decía porque tenía miedo de ponerle un precio demasiado bajo, y estaba tan confuso y trastornado que apenas sabia lo que hacia o cómo quedarme quieto.

Durante este período no podía comer en paz, pues tan pronto como me sentaba a la mesa, tenía que levantarme y orar. Tenía que dejar la comida inmediatamente, pero era el diablo el que me tentaba a hacerlo con su santidad fraudulenta. Le decía yo: «Estoy comiendo ahora, déjame terminar primero.» «No, me decía, tienes que hacerlo ahora, o vas a desagradar a Dios y despreciar a Cristo.» Yo me imaginaba que éstos eran impulsos procedentes de Dios y que si no los seguía iba a negar a Dios. Para decirlo brevemente: una mañana estaba echado en la cama, asaltado, fieramente, como tantas otras veces por la tentación de vender a Cristo. La sugerencia malvada me corría por la mente tan rápido como un hombre pudiera hablar: «Véndelo, véndelo, véndelo, véndelo, véndelo. »Como de costumbre, mi mente iba repitiendo: «No, por miles, miles, miles, miles.» Lo repetí veinte veces, hasta que al fin, después de una gran lucha, sentí que este pensamiento me pasaba por el corazón: «Déjalo ir si El quiere irse», y mi corazón consintió.

Así que inesperadamente Satán había ganado la batalla y yo caí, como un pájaro al que han disparado en la copa de un árbol, en una desesperación espantosa y una culpa insondable. Levantándome de la cama me fui al campo, con el corazón tan pesado como nunca mortal alguno puede haber sentido. Allí estuve unas dos horas como un hombre sin vida, sin recuperación posible, entregado al castigo eterno.

Este es el pasaje de la Escritura que se apoderó de mi alma: «No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue a o, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas» (Hebreos 12:16, 17).

Ahora estaba entregado al juicio venidero. No había nada en el futuro para mí sino la condenación.

Pasaron los meses y el sonido de este versículo referente a Esaú estaba continuamente en mi mente. Pero hacia las diez o las once de la mañana, un día, cuando estaba andando junto a un seto, lleno de pena y culpa, pensé en esto tan triste que me había acontecido y de repente esta frase se arremolinó en mi mente: «La sangre de Cristo n os limpia de toda culpa.» De repente me paré, me planté en el espíritu, y este maravilloso versículo se apoderó de mí: «La sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado» (1 Juan 1:17).

La paz volvió a entrar en mi alma, y pensé que podía ver al tentador escabulléndose, corrido de lo que había hecho. Al mismo tiempo, empecé a ver que mi pecado, cuando se comparaba con la sangre de Cristo no era más que un terruño o una piedra en aquel campo inmenso en que me hallaba. Esto me animó grandemente en las dos o tres horas siguientes, durante las cuales pensé que veía por la fe al Hijo de Dios sufriendo por mis pecados. Pero como este sentimiento no duró, pronto mi espíritu se hundió otra vez en un mar de culpa.

Pero era principalmente el pasaje sobre Esaú, que vendió su primogenitura, que permanecía todo el día en mi mente. Cuando trataba de pensar algún otro texto de la Escritura esta frase sonaba todavía dentro de mí: «Deseando heredar la bendición fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.»

De vez en cuando tenía un sentimiento de paz del versículo de Lucas 22:32» «Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle»; pero no duraba mucho, y cuando pensaba en él no podía ver razón alguna para que hubiera gracia para mí, ya que había pecado tanto. Así que me veía hecho trizas día tras día.

Luego empecé a considerar con corazón triste la naturaleza y tamaño de mi pecado y a buscar en la Palabra de Dios para ver si podía hallar en alguna parte una promesa que me diera alivio. Empecé a considerar: «Todo será perdonado a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean» (Marcos 3:28). A primera vista parecía que esto contenía una gloriosa promesa para el perdón de ofensas tales como la mía. Pero a medida que iba pensando en ello, decidí que probablemente estaba hablando sobre los que habían pecado antes de la venida de Cristo, y que no había aplicación para uno que hubiera recibido luz y misericordia y luego hubiera despreciado a Cristo como yo había hecho.

Esto me hizo temer que mi pecado era el pecado imperdonable, del cual se dice: «Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno» (Marcos 3:29). Y este versículo de Hebreos parecía conformar este terrible pensamiento: «Porque y a sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, pues no halló oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.» Y ésta era la palabra con la que yo estaba atascado.

Y ahora era a la vez una carga y un terror para mí. Estaba cansado de la vida y tenía miedo a la muerte. ¡Cuánto habría deseado ser otra persona distinta de mí mismo, algo distinto de un hombre, y estar en cualquier condición, excepto en la propia! Se me ocurría frecuentemente que era imposible para mí el ser perdonado y salvo de la ira venidera.

Empecé a recordar el pasado y a desear mil veces que llegara el día en que fuera tentado de cometer algún pecado particular; y me sentía indignado contra aquel pecado, y me decía a ml mismo que antes me harían pedazos que consentir en aquel pecado. Pero, ¡ay!, estos deseos y resoluciones eran demasiado tardíos para servirme de nada, porque sentía que Dios me habla abandonado y pensaba: «Oh, quién pudiera ser como Job, que dijo: "¿Quién me volviese en los meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mi? (Job 29:2).»

Y entonces empecé a comparar mis pecados con los de otros, para ver si podía hallar alguno de los que habían sido salvados que hubiera hecho lo que yo había hecho. Así consideraba el adulterio de David y el asesinato, y consideraba que eran crímenes terribles, verdaderamente. Habían sido cometidos después de haber recibido luz y gracia. Con todo, veía que sus transgresiones eran sólo contra la Ley de Moisés; pero las mías eran contra el Evangelio, contra el mismo Mediador; había vendido a mi Salvador.

Y por tanto, otra vez me hallaba como si me descuartizaran en la rueda. ¡Oh!, ¿por qué habla tenido que cometer este pecado particular que había cometido? ¡Cómo me escocía y azotaba este pensamiento!

¿Qué, pensé yo, hay sólo un pecado que sea imperdonable? ¿Sólo un pecado que pone al

alma fuera del alcance de la misericordia de Dios? ¿Y tengo que ser culpable yo de éste precisamente? ¿Sólo hay un pecado entre millones de ellos para el cual no hay perdón, y yo había de cometer éste mismo? Estas cosas quebrantaban mi espíritu de tal forma que había momentos en que creía que había perdido la razón. Nadie puede conocer el terror de aquellos días, sino yo mismo.

Después de esto empecé a considerar el pecado de Pedro al negar a su Maestro. Este me parecía mucho más cercano al mío que ningún otro pecado en que pudiera pensar. Había negado a su Salvador como yo había hecho después de recibir luz y misericordia, y después de haber sido advertido. Y consideraba también que lo había hecho más de una vez y con tiempo para considerar entre una vez y otra. Pero, aunque ponía todas estas circunstancias juntas para ver de hallar algún alivio, pronto vi que este pecado de Pedro era sólo una negación de su Maestro; mientras que el mío era vender a mi Salvador. Me parecía que mi situación era más próxima a la de Judas que la de David o de Pedro.

Aquí mi tormento volvió a cobrar vigor. Estaba abrumado y quebrantado cuando consideraba la forma en que Dios habla preservado a los otros mientras que a mime habla dejado caer en el lazo. Podía ver fácilmente que Dios los estaba guardando aunque obraran mal, y no les dejaba transformarse en un hijo de perdición, como me había ocurrido a mí.

¡Cuánto me gustaba ver la forma en que Dios preservaba los suyos! ¡Cuán seguros andaban aquellos a quienes Dios guardaba! Estaban bajo cuidado y especial providencia, aunque fueran tan malos por naturaleza como yo era. Como El los amaba no les dejaba caer más allá del alcance de su misericordia, pero no me preservaba ni me guardaba a mí. Me habla dejado caer a mí porque yo era un reprobado. Aquellos lugares maravillosos de las Escrituras que hablan de la forma en que Dios guarda a los suyos brillaba como el sol -pero no me consolaban- porque me mostraban el estado bienaventurado y la heredad de aquellos a quienes el Señor había bendecido.

Vi que Dios tenía su mano en todas las cosas que ocurrían a sus escogidos, y que tenía su mano también en todas las tentaciones para pecar que ellos sufrían. Los dejaba durante un tiempo, para dar paso a estas tentaciones; no demasiado, para que no fueran destruidos, sino para que pudieran ser humillados. No era para ponerlos más allá de su misericordia, sino para ponerlos en el lugar en que la recibieran. ¡Qué amor, qué cuidado, qué bondad y misericordia veía que Dios mezclaba con las formas más severas y estrictas con que trataba a su pueblo! Dejó caer a David, a Ezequías, a Salomón, a Pedro y a otros, pero no los dejó caer en el pecado imperdonable o en el infierno. Naturalmente estos pensamientos sólo añadían pena y horror sobre mí. Suponía que así como todas las cosas obraban juntas para bien de aquellos que habían sido llamados según su propósito, de la misma manera todas las cosas obraban juntamente ahora, pero para mi daño y mi eterna condenación.

Después de esto empecé a comparar mi pecado con el de Judas, en la esperanza de hallar que el mío era diferente, porque sabia que el suyo era verdaderamente imperdonable. Y pensé que si difería del suyo, aunque fuera el grosor cíe un cabello, mi condición seria feliz. Descubrí que Judas había pecado intencionalmente, pero mi pecado había ocurrido a pesar de mis oraciones y esfuerzos en contra de él; el suyo había sido cometido después de seria ponderación; el mío en estado atribulado.